LA

DONATION DE CONSTANTIN

Le document baptisé "Donation de Constantin" représente

le faux le plus célèbre de la Papauté. Il fut critiqué

à maintes reprises, mais l'analyse la plus acerbe et la plus complète

fut certainement celle rédigée en 1440 par l'humaniste italien,

Lorenzo Valla. Les qualités littéraires de son ouvrage lui

valurent, après sa mort, un Siège de Maître dans la

demeure apollinnienne des Muses, comme le dit son épitaphe; nous

nous devons de reconnaître ici sa liberté d'esprit et son courage

pour avoir dénoncé, à son époque, ce qu'il faut

bien désigner comme une imposture.

Les Institutions monastiques, et particulièrement les Etablissements

fondés directement par des Rois comme Saint-Denis en Gaule, usèrent

abusivement, jusqu'à la fin du XIIème siècle, pour

la défense de leurs intérêts matériels, de l'arme

en leur possession quasi exclusive: l'écriture; son caractère

"sacré" rendait vrai tout ce qui était écrit.

Ces moines surent profiter des changements profonds apportés, à

partir du VIIIème siècle, par la minuscule caroline, qui permit

aux copistes de travailler beaucoup plus rapidement qu'antérieurement

avec l'onciale ou semi-onciale, et favorisa le développement de la

ponctuation, de la mise en page, de la division d'un texte en chapitres

etc... Cette révolution technique rendit, en contrepartie, progressivement

illisibles les manuscrits anciens, notamment mérovingiens, que ces

grandes Institutions possèdaient dans leurs scriptoria-bibliothèques.

En fonction des nécessités du temps, des rapacités

humaines dévoilées, quelques moines antiquisants et lettrés

utilisèrent ces parchemins, devenus inutiles puisque illisibles,

après les avoir lavés, comme supports de textes fabriqués

pour la défense de leurs Etablissements, en donnant faussement une

origine royale à leur possession de territoires, terres ou immeubles;

par exemple, la fausse "Donation de Dagobert" à Saint-Denis. |

LORENZO VALLA

|

La "Donation de Constantin", supposée

avoir été rédigée en 315, apparaît dater

très vraisemblablement de la période où Etienne II

séjourna à l'abbaye royale de Saint-Denis durant les quatre

premiers mois de 754, afin d'obtenir de Pépin le Bref les concours

armés nécessaires à la défense du Patrimoine

de Saint Pierre contre les entreprises des Lombards. Reconnaître la

souveraineté de droit de l'Evêque de Rome, sur l'ancien duché

dont il était pratiquement propriétaire, constituait pour

Pépin une démarche logique, compte tenu de la défaillance

totale de l'ancien Suzerain, l'Empereur d'Orient. Attribuer en outre à

Etienne II d'autres possessions comme Ravenne et les villes de l'ancien

Exarchat byzantin ne pouvait se faire qu'au vu d'un acte de propriété

autorisant leur restitution à leur supposé patron, l'Evêque

de Rome, stipulé héritier de l'ancien Empereur Constantin.

Cet acte de propriété pouvait être produit devant les

Lombards, qui tenaient ces territoires par droit de guerre. L'écrit

s'affirmait comme une preuve intangible. L'utilité de la fausse "Donation

de Constantin" amena les fonctionnaires de l'Administration pontificale

à donner au document une valeur juridique indiscutable, et à

le placer dans les collections canoniques pseudo-isidoriennes, les fausses

décrétales réalisées en Gaule vers le milieu

du IXème siècle "source lointaine de 300 citations dans

les annotations du Code de droit canonique de1917"(1)

Finalement, la fausseté de la "Donation de Constantin"

fut officiellement admise en plein XIXème siècle, au moment

où l'Eglise avait perdu toutes ses possessions terrestres, ce qui

ôtait tout intérêt au document On voit là, clairement,

l'intervention de l'Esprit-Saint promouvant le mensonge et l'imposture pour

la défense de son Eglise romaine "sainte" et "divine".

(1) -Cf. Dictionnaire historique de la Papauté

-Editeur Fayard -Paris Page 669.

|

CONCLUSION

II LES PREMIERS TEMPS

DE L'ETAT PONTIFICAL

(754-1054 )

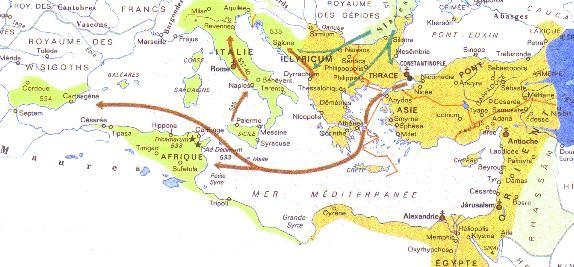

L'Empire Romain d'Orient dans sa plus grande extension,

après les reconquêtes ( 537-550 ) de Justinien Ier

SOMMAIRE

1 L'EFFACEMENT PROGRESSIF DE L'EMPIRE D'ORIENT

2 ETIENNE II -HERITIER DE CONSTANTIN

3 L'ETAT

PONTIFICAL JUSQU'AU SCHISME D'ORIENT

1 L'EFFACEMENT PROGRESSIF DE L'EMPIRE D'ORIENT

Après sa victoire sur Maxence au Pont Milvius

le 28 Octobre 312, Constantin fit ériger au centre de Rome, durant l'hiver

312 -313, une statue équestre le représentant portant le labarum,

qui proclamait triomphalement son caractère d' ''Auguste", de béni

de Dieu. Il s'était déjà déclaré Pontifex

Maximus en 307; sa statue équestre signifiait clairement son origine

divine. C'était la première fois qu'un Empereur d'Occident s'affichait

ainsi, mais Constantin fut rapidement imité par son grand rival en Orient,

Licinius. En 324, Constantin devint le seul maître de l'Empire dans sa

globalité, après l'élimination de son rival.

La révolution politique intervint en 325,

lors de la création de l'Eglise catholique et apostolique à Nicée,

par la déclaration solennelle de l'unicité de Dieu; en conséquence,

l'Empereur devenait, non pas le "béni" d'un des dieux de l'Olympe,

mais le seul "béni" du seul Dieu. L'Eglise néo-chrétienne,

christianisée, eut pour tâche de diffuser le nouveau culte dans

tout l'Empire, ce qui devait renforcer son unité. Nous avons précédemment

signalé les monuments édifiés durant la vie de Constantin,

dieu solaire éclairant de ses rayons jusqu'aux extrêmités

de ses possessions.

La question se posait toutefois de la poursuite

de cette action ecclésiale après la mort de son fondateur. Celui-ci

devança les difficultés en dotant richement son Eglise de biens

fonciers importants pour lui assurer en toute circonstance les ressources nécessaires

à la diffusion de son culte, célébré dans des basiliques

construites sur des terrains appartenant personnellement à l'Empereur,

et à Rome hors des murs de la Ville. Ce culte le statufiait post mortem

en une hypostase céleste du Pouvoir; on adorait désormais le Christ-Constantin

en tant que "Empereur céleste et Seigneur de Majesté".

Contentons-nous de rappeler que "Christos", adjectif de la langue

grecque, ne se confond pas avec "Chrestus", nom de personne latin;

il ne peut s'appliquer qu'à un Roi ou Empereur et non à un prédicateur

galiléen, fut-il thaumaturge, ou à Dieu lui-même puisque

c'est lui qui bénit; il ne lui servirait à rien de se bénir

lui-même. La religion néo-chrétienne, le christianisme,

s'établissait comme la religion du Pouvoir, et devait obtenir les concours

les plus richement dotés de la part des successeurs de Constantin et

des personnes exerçant une autorité plus ou moins étendue.

Au fil des siècles, l'Eglise, spécialement l'Eglise romaine, devint

un propriétaire foncier très important, et en conséquence

un acteur politique d'autant plus influent que l'Empire, après 476, s'éloigna

progressivement de Rome et de l'Italie. La conclusion naturelle fut,dans le

temps, la reconnaissance officielle de l'Eglise romaine en tant qu'Etat par

la puissance politico-militaire la plus importante d'Europe occidentale, en

la possession du Roi carolingien Pépin le Bref.

L'on peut résumer comme suit les relations

entre Rome et Constantinople:

Après la proclamation du Royaume d'Italie par Odoacre en 476, l'Empire

d'Orient suscita contre lui une action d'envergure des Ostrogoths conduits par

Théodoric en 488; celui-ci réussit à éliminer Odoacre

en 493. Théodoric s'établit à sa place à Ravenne

où il se manifesta comme un grand roi, tout en cultivant une méfiance

rancunière à l'égard des familles romaines de l'ordre sénatorial;

c'est ainsi qu'il accusa Boèce de trahison et le fit exécuter

en 524. La mort de Boèce précédée de la rédaction

de sa "Consolation philosophique" devait marquer la fin de l'Antiquité

Tardive et la naissance du Haut Moyen-Age.

Le royaume ostrogoth de Ravenne se maintint après le décès

de Théodoric en 526, jusque dans les années 550. Justinien en

527 devint Empereur à Constantinople et décida en 535 la reconquête

de l'Afrique du Nord aux mains des Vandales, et de l'Italie.

Bélisaire commanda les diverses expéditions qui aboutirent à

la destruction du royaume ostrogoth, l'envoi en exil à Constantinople

de ses dirigeants dont Cassiodore, et l'établissement à Ravenne,

à partir de 550, d'un Exarque ou Vice-Roi, représentant l'Empereur

de Constantinople. Les opérations politico-militaires s'étaient

terminées sous la direction de Narsès, qui avait remplacé

Bélisaire. Pratiquement, l'Exarque n'eut aucun moyen d'action alors qu'il

eut à lutter dès 568 contre les envahisseurs lombards. Ces derniers

firent refluer les Orientaux sur Ravenne et quelques points de la côte

adriatique. Dans le climat d'anarchie qui s'en suivit, le seul adversaire résolu

avec lequel les Lombards traitèrent fut l'Evêque de Rome, le pape

Grégoire Ier. dit le Grand.

La situation devint encore plus critique au siècle suivant du fait des

invasions musulmanes après 632. L'ancien Empire romain avait définitivement

disparu. L'Empire d'Orient se réduisit à l'Asie Mineure, la Grèce,

le Sud des Balkans, et temporairement à des possessions en Sicile et

Italie du Sud. L'Exarchat de Ravenne, lui, se réduisit de fait à

une appellation, d'autant qu'en 636 les Lombards avaient envahi le Frioul, la

Ligurie et Gênes. La ville de Constantinople eut à soutenir directement

les attaques des Musulmans en 674 -678. A l'avènement du VIIIème

siècle, les Empereurs byzantins acceptèrent la nouvelle situation

et abandonnèrent leur rêve de rétablir l'ancien Empire;

l'usage du latin cessa à Constantinople et l'Imperator devint Basileus.Profitant

de ces circonstances, dès 712, le Roi des Lombards Liutprand chercha

à unifier l'Italie à son profit; le Roi Astolf en 749 prit l'Exarchat

de Ravenne et les territoires qui lui étaient encore rattachés;cette

dernière action devait laisser face à face les Lombards et le

Pape de Rome, dont l'élection était affranchie depuis 731 de l'approbation

de l'Empereur byzantin. Comme celui-ci n'avait depuis longtemps aucune possibilité

d'affronter les Lombards, le Pape Grégoire III, en 739, sollicita par

trois lettres le secours de Charles Martel; mais en vain, puisque ce dernier

était l'allié des Lombards. L'envoi d'un reliquaire contenant

de la limaille des clés et chaînes de Saint Pierre n'obtint aucun

résultat.

Entre-temps, quelle avait été l'évolution

de la ville de Rome?

Aux yeux des théologiens romains, le règne de Constantin apparaissait

comme "l'avènement du Royaume de Dieu sur Terre" (1)

.Même si la Ville n'était plus depuis le début du IVème

siècle le lieu du domicile des Empereurs, elle restait pour ses habitants

la Capitale de l'Empire, Caput Mundi. L'anarchie militaire qui règna

de 235 à 284 l'avait vidée d'environ un quart de sa population,

qui, à l'arrivée de Constantin, comptait à peu près

900.000 personnes au lieu de 1.200.000 au IIème siècle. En outre,

une série de catastrophes survint à partir du Vème siècle,

notamment le sac de la Ville en 410 (et peut-être aussi en 412) (2),

l'invasion des Huns en 452, puis les saccages des Vandales en 455 et de Ricimer

en 472. Au siècle suivant, l'invasion des Lombards ne fit qu'accélérer

le processus de dégradation déjà fortement engagé.

De surcroît, la malaria ravagea la Campagne romaine, bientôt suivie

d'épidémies de peste et de choléra; survinrent alors les

crues du Tibre, dévastant la Ville, inondant les terres cultivables ,

amenant des famines. Le tissu social de la Ville était menacé

de destruction, les familles nobles fuyaient à Constantinople ou à

Ravenne. Ces événements dramatiques eurent des conséquences

démographiques malheureuses: la population se réduisit à

500.000 habitants en 452, 100.000 au début du VIème siècle,

puis 90.000 après l'invasion des Lombards (3).

A l'époque de Grégoire le Grand, la Rome impériale était

en ruines, dans un état de délabrement insoupçonnable,

mais Rome subsistait. Les rues principales et les places étaient dégagées,

quelques aqueducs fonctionnaient encore et les moulins à eau du Janicule

fournissaient toujours leur énergie. Le commerce sur le Forum était

très ralenti certes, mais il y avait toujours des esclaves à acheter.

La Ville, chef-lieu du duché de Rome byzantin, abritait des cohortes

de fonctionnaires grecs, qui finalement travaillaient sous les ordres du Pape.

Celui-ci, en tant que propriétaire d'immenses domaines, situés

en Sicile, Sardaigne, Italie du Sud et Italie Centrale, sauva les Romains en

assurant non seulement l'approvionnement de la Ville par l'institution des diaconies,

mais aussi l'entretien des bâtiments utilisables et la construction de

nouveaux édifices. L'Evêque de Rome, et d'abord Grégoire

Ier., maintint les structures économiques, sociales et politiques de

la Ville dont il devint de facto le chef. Les possessions de l'Eglise romaine,

outre les domaines situés dans le Sud, s'étendaient d'un seul

tenant barrant toute l'Italie Centrale des côtes de la Méditerranée

à celles de l'Adriatique. L'Eglise était à cette époque

le propriétaire foncier le plus important de toute la Péninsule;

compte tenu de la vacance du Pouvoir byzantin, son rôle politique s'en

trouva effectivement renforcé, car elle était obligée de

se substituer pratiquement à l'Autorité impériale défaillante.

Des éléments de natures diverses vinrent s'associer pour "ressusciter"

Rome, Caput Mundi; même si le Monde se réduisait à l'Italie

puis à l'Europe Occidendale.

- D'une part, la

situation, ô combien dramatique et désespérante de la Ville,

provoqua en compensation des phénomènes socio-psychologiques analogues

à ceux que connurent très antérieurement les Juifs de l'exil

à Babylone. L' abomination de la situation déclencha, pour surmonter

le désespoir, la croyance en une certitude eschatologique, celle de la

résurrection de la Rome impériale; une croyance de cette sorte

fut aussi celle des "archéo-chrétiens" assurés,

en leur temps, de leur revanche finale sur les propriétaires romains

vaincus par leur Sauveur, qui viendrait, enfin, établir ses élus

dans un régime de bonheur parfait.Ces sentiments d'une croyance continue

en la "résurrection" de la Ville en tant que Capitale impériale,

étaient partagés par tous y compris son Evêque.

- D'autre part,

l'inefficacité totale de l'Autorité byzantine renforça

ces rêves de grandeur retrouvée puisque les actions du Pape, et

spécialement les accords de trêve passés entre Grégoire

1er et les Lombards (cette trêve devait se prolonger jusqu'au milieu du

VIIIème siècle), ces actions démontraient à chacun

le pouvoir de son Evêque, et que la Ville disposait encore de ressources

suffisantes pour réduire les conséquences des catastrophes.

En quelque sorte, les Romains pensaient déjà: Italia (Roma) fara

da se.

- Mais enfin, rien

n'aurait pu se concrétiser si Rome n'était devenue entre-temps

la Ville de Pierre, et du fait des Missions envoyées successivement en

Angleterre et en Allemagne, le centre spirituel ou mieux "le Centre magique"(4)

de l'Occident. La prise de Jérusalem par les Musulmans en 638 mit fin

pratiquement aux pélerinages en Terre Sainte. Rome s'érigea, selon

Bède le Vénérable, en "Lieux Saints" de l'Occident.

La vie de Pierre, fondateur supposé de l'Eglise romaine et porteur des

clés du Ciel, ne repose sur aucun fait historique. Les "Actes d'Apôtres"

ne mentionnent aucun voyage de Pierre à Rome. C'est l'hagiographie connue

sous le nom de "Liber pontificalis", qui indiqua un séjour

de Pierre à Rome dans les années 42 à 67 de notre ère.

Les "Actes" ne disent rien de la vie de Pierre après la réunion

qui aurait été tenue à Jérusalem avec Paul au sujet

de la circoncion; or cette réunion est présentée postérieurement

à la mort spectaculaire d'Hérode Agrippa 1er. en l'an 44. Quant

au contenu du "Liber Pontificalis", il suffit de rappeler le jugement

de Mgr. Duchesne : "C'est à la querelle de Symmaque et de Laurent

(en 514) que nous devons le "Liber Pontificalis" , un recueil de biographies

des papes". Il y eut au moins deux versions de ce livre. La première

ne relate plus que la vie de Symmaque avec la fin de celle d'Anastase. La seconde

a été compilée:

"par une personne

peu qualifiée pour faire de l'Histoire sérieuse. Jusqu'à

la fin du Vème siècle c'est un mélange bizarre de renseignements

puisés à bonne source, de légendes et de fantaisies

diverses L'auteur est un clerc de condition inférieure; il nous présente

les choses comme les pouvait voir un homme du peuple. C'est ce qu'on appelle

le Liber Pontificalis" (5).

Le peuple romain, comme tous les autres peuples en masses illettrées,

était taraudé par la peur de vivre: les peurs des invasions et

d'être capturé et vendu comme esclave; les peurs des abominables

épidémies et des maladies, des inondations du Tibre rendant la

terre incultivable et amenant les famines, les peurs de la foudre, du feu ravageur,

sans oublier le bruit des voix éoliennes dans les arbres, et tant d'autres

craintes qui rendaient la vie si difficile à supporter. Toutes ces peurs

conditionnaient si fortement les pensées et la conduite des hommes, qu'ils

créaient nécessairement pour les compenser une imaginaire Surréalité,

gage de paix et d'un bonheur final malgré les désespoirs de la

vie quotidienne. Cette Surréalité naissait dans les imaginations,

comme un fruit de l'inconscient collectif et individuel; elle s'exprimait par

la voix de ses "prophètes" et prêtres qui, en professionnels

du "divin" , proclamaient ce qu'il fallait croire et faire pour être

sauvé, détaillaient les rituels du culte approprié, et

décrivaient précisement la lutte éternelle engagée

par cette Surréalité, désignée par Bien, contre

ses ennemis occupés à perdre les hommes en se camouflant sans

cesse sous les attraits du plaisir.

A Rome, la légende de l'apôtre Pierre

semble s'être développée à dater de la fin du règne

de Marc-Aurèle, vers 180. Les restes supposés de Pierre auraient

été enterrés sous un "Trophée" décrit

à la fin de ce second siècle par un prêtre nommé

Gaïus. Quoi qu'il en soit, la Depositio martyrum Romae, dont la rédaction

remonterait à l'année 336, précise que le culte de Pierre

et Paul daterait de l'année 258. Le culte des martyrs, le commerce consécutif

inimaginable de reliques -ossements, les foules de pélerins se rendant

à Rome" ad sanctos" pour obtenir leur aide en telle ou telle

circonstance concrétisaient la religiosité des masses néo-chrétiennes.

La basilique Saint Pierre fut édifiée par Constantin, hors les

murs, sur le cimetière le plus important de la Rome antique; la basilique

accueillit, donc, les restes mélés de chrétiens et "païens";

elle fut inaugurée selon.J.Carcopino (6)

le 18 Novembre 350 après avoir reçu les restes dits de Pierre.Mais

peu après elle était assiégée par une foule de pélerins,

attirant avec eux une armée de mendiants.

Peut-on supposer une imposture de la part

des évêques de Rome et des auteurs ecclésiastiques reconnus,

célébrés comme Bède le Vénérable?

Vraisemblablement non. Grégoire 1er. était si persuadé

de la lutte incessante du bien contre le mal, et de la nécessité

de solliciter la divine providence pour chasser les maladies ou faire refluer

les eaux du Tibre, qu'il organisait fréquemment,dans la Ville, des processions

propitiatoires, exprimant ainsi ses croyances profondes.

Comme un élément déterminant

de la pratique religieuse d'alors, il faut souligner l'influence puissante du

monachisme occidental, de son rêve d'instaurer une vie angélique

sur terre par une continence absolue, conduisant un moine à guerroyer

sans cesse contre lui-même, et lui rendant impossible l'acceptation d'autrui

dans sa différence tant il était persuadé de sa supériorité

(angélique), élément de sa volonté de puissance. La

sévérité exagérée des pratiques monastiques,

particulièrement une ascèse excessive et dangereuse pour l'équilibre

humain, conférait à leurs discours un caractère normatif,

qui faisait d'eux les intermédiaires de choix entre la Surréalité

imaginée dans l'Absolu et le commun des mortels. Les monastères,

heureux possesseurs de reliques authentifiées par la naïveté

et la crédulité populaires, devenaient des centres d'attraction

pour les foules fidèles. Nobles, manants et esclaves vinrent y chercher

remèdes à leurs souffrances et à leurs peurs par le truchement

de dotations et offrandes diverses dont l'accumulation établissait ces

institutions, à l'instar des établissements romains, en coffres-forts

de l'Occident. Ces dons accumulés soulignaient la nature de fécondateur

du Christ néo-chrétien et rétablissaient la pratique millénaire

du contrat païen: " Je donne pour que tu donnes" Plusieurs moines

devinrent membres éminents de l'Administration pontificale. Plusieurs

moines devinrent évêques de Rome, comme Grégoire Ier. Leur

action encadra l'épanouissement de la religiosité et des superstitions

populaires, nées des peurs antiques devant le déroulement de la

vie. La religion néo-chrétienne n'avait pas été

divinement révèlée mais humainement fabriquée.

Un événement significatif de la

prise de conscience par l'Evêque de Rome de son pouvoir grandissant consista

dans l'organisation des Missions, dès le Pontificat de Grégoire

Ier., vers l'Angleterre puis ensuite l'Allemagne par Boniface, pour diffuser

le culte romain, sa théologie et ses rites. Cette action s'étendit

sur un long temps et signala clairement la volonté de l'Evêque

de Rome d'étendre son influence et celle de son Eglise bien au-delà

des limites de ses propriétés. Il y avait là une manière

non déguisée de "ressusciter", sous une forme nouvelle,

l'antique Empire occidental. L'Eglise romaine, principalement, avait été

fondée pour répandre le culte du Christ-Empereur jusqu'aux limites

de l'Empire. L'Orient s'étant détaché, il incombait aux

Papes romains de rétablir, grâce au nouveau culte, l'Empire d'Occident.

Enfin, le moment vint pour le Roi le plus puissant

d'Occident, Pépin le Bref, de reconnaitre le pouvoir politique et temporel

du Pape romain, en transformant en 754 et 756 le patrimoine de Saint Pierre

en véritable royaume.

2 ETIENNE II -HERITIER

DE CONSTANTIN

Le Pape Grégoire III mourut en 741, après

l'échec de sa demande d'aide à Charles Martel. Son successeur,

Zacharie, forte personnalité dotée d'une éloquence persuasive,

entama immédiatement des négociations avec le Roi lombard Liutprand,

qui aboutirent en 742 à la signature, à Terni, d'une paix de 20

ans, et à la restitution à Rome des patrimoines situés

dans les territoires annexés les années précédentes

par les Lombards. Liutprand décéda au début de l'année

744, et fut remplacé par Ratchis; celui-ci renouvela la paix de 20 ans

conclue entre le Roi défunt et Zacharie. Mais, "touché par

la grâce", en 749, le Roi Ratchis abandonna son trône pour

une vie monastique au Mont Cassin. Son successeur fut le Roi Astolf (Aistulf).

Ce dernier reprit le dessein de Liutprand d'unifier l'Italie à son profit.

Il envahit rapidement Ravenne et les villes dépendantes, chassa l'Exarque

et mit fin pratiquement à la présence de l'Empire grec en Italie

du Nord. Le Pape Zacharie, mort en 752, fut remplacé par Etienne II.

Astolf commença par discuter avec lui, puis manifesta ses prétentions

sur le duché de Rome qui faisait encore partie nominalement de l'Empire

byzantin; il réclama au Pape un tribut calculé à raison

de un sou d'or par habitant.

Le dilemme se posait à Etienne II de savoir s'il choisirait d'être

annexé ou non par les Lombards. Sur un plan strictement "religieux"

il ne semblait pas y avoir de réelles difficultés car les Lombards

s'étaient déjà convertis au Christianisme romain, et la

piété de leurs rois et nobles se manifestait par de nombreux dons

aux monastères et églises. Sur un plan de politique générale,

Etienne II, en tant que chef spirituel de l'Occident, et Maître véritable

du duché de Rome, ne pouvait accepter de devenir un sujet lombard.

- D'une part,

Rome se rêvait plus que jamais en Caput Mundi.

- D'autre

part, la Ville avait pratiquement rompu avec l'Empire grec dès 726, à

l'occasion de la guerre des images, et l'élection du Pape était

désormais affranchie de l'approbation de l'Empereur; Constantinople

restait malgré son éloignement une puissance plus imposante que

celle des Lombards.

- Enfin, le

successeur des Apôtres Pierre et Paul ne reconnaissait pas d'autre Maître

que le Christ-Empereur, et ne pouvait obéir à un roi "barbare"

qui devait recevoir par son intermédiaire personnel les lois "christianistes".Etienne

II se considérait comme un souverain à Rome, le successeur d'Auguste

et de Constantin.

La situation s'envenima à partir

de l'automne 752. Les Lombards multiplièrent les pillages dans la Campagne

romaine et les vols de reliques dans les églises situées hors

les murs de la Ville. Durant l'hiver 752 -753, le Pape fit succéder les

prières et les processions derrière une image "achiropoïète"

du Sauveur, c'est-à-dire non faite de main d'homme. Entre-temps, il avait

sollicité une intervention militaire des Grecs, mais en vain. "Que

les Romains s'en tirent comme ils pourraient !". Cette réponse brutale

conduisit l'intéressé à se tourner, une nouvelle fois après

Grégoire III, vers les Francs.

Les Francs étaient chrétiens romains depuis Clovis, depuis deux

siècles et demi; Rome avait à plusieurs reprises noué des

relations avec eux. L'Empire romain ayant disparu, il apparaissait clairement

aux Princes francs que la Ville était le Siège de l'Autorité

religieuse à laquelle ils obéissaient, sous peine d'encourir de

graves dangers personnels: Pierre était non seulement le fondateur de

l'Eglise romaine, mais le "portier" céleste; il fallait donc

suivre ses commandements si l'on voulait gagner post mortem le lieu du bonheur

divin. La même crédulité règnait dans les Cours franques,

anglo-saxonnes, bavaroises !

En même temps qu'il intervenait en vain

auprès de Constantinople, Etienne II avait secrètement entamé

des pourpalers avec Pépin le Bref. Il désirait se rendre auprès

de ce dernier, et lui demandait de l'envoyer prendre et d'assurer son voyage

à travers le Royaume lombard. Pépin répondit favorablement

et dépêcha deux ambassadeurs auprès du Pape. A leur arrivée

à Rome, ils trouvèrent Etienne II prêt à partir,

après avoir obtenu un sauf-conduit pour se rendre en la capitale des

Lombards, Pavie. La caravane quitta Rome le 14 Octobre 753. Outre les ambassadeurs

et leurs escortes, la suite pontificale se composait de nombreux clercs de haut

rang, de militaires, membres de l'aristocratie romaine; elle comprenait aussi

un ambassadeur de l'Empereur grec, porteur de lettres de ce dernier à

l'adresse de Astolf, lui demandant de restituer Ravenne et les territoires de

l'ancien Exarchat. La réponse fut totalement négative malgré

les interventions d'Etienne II en appui de la demande byzantine.

La question de Ravenne ainsi écartée,

le Pape demanda qu'on le laissa aller en Gaule. Les ambassadeurs francs parlèrent

assez fort pour que tombent les obstacles. On quitta Pavie le 15 Novembre 753.

L'ambassadeur grec et les militaires romains revinrent dans la Ville. Etienne

II continua, escorté de ses clercs et des envoyés de Pépin

le Bref. Il atteignit Aoste, puis traversa le Grand Saint Bernard, et s'arrêta

à l'abbaye de Saint-Maurice, où deux autres personnages de qualité

l'attendaient. Finalement, il fut reçu à Ponthion, aux alentours

de Vitry-le-François, la résidence royale, à l'Epiphanie

754.

Le Pape séjourna en Gaule durant environ

quatre mois. A peine arrivé, Etienne II eut un premier entretien avec

Pépin, dans son oratoire; les larmes aux yeux, il supplia le Roi de délivrer

Rome des menaces lombardes. Il y eut aussi de véritables scènes

collectives, où l'ensemble des clercs de l'Ambassade romaine et le Pape

se présentèrent devant la Cour ,"vêtus de cilices et

couverts de cendres se prosternèrent à terre, invoquant la miséricorde

de Dieu, attestant les bienheureux apôtres Pierre et Paul, et refusant

de se lever tant que Pépin, ses fils, et les nobles Francs ne leur eussent

tendu la main en signe de concours et comme une promesse de délivrance"

(7).

Pépin ne pouvait renvoyer le Pape à

Rome avant de voir quelle tournure définitive les événements

allaient prendre; compte tenu aussi de l'âge du visiteur et du temps hivernal.

Il le conduisit à l'abbaye royale de Saint-Denis où Etienne II,

fatigué, s'alita, tomba dit-on gravement malade, faillit mourir, puis

se releva miraculeusement guéri par l'intervention de Saint Denis, patron

très efficace de l'Institution. Est-ce crédible? La question importe

peu, mais la prétendue guérison miraculeuse renforçait

considérablement le prestige du Pontife, et rendait plus impérative

sa pétition.

C'est aussi vraisemblablement dans cette période que fut distribué

en Gaule le document connu sous l'appellation de "Donation de Constantin"

(8). Ce document rattaché au nom

de l'Empereur Constantin et adressé à l'Evêque de Rome Sylvestre

1er., sous le quatrième consulat de Constantin en 315, aurait pour origine

la guérison , par Sylvestre, de la lèpre dont Constantin était

affligé.

On y distingue deux parties; la première, dite Confessio par la critique,

établit les croyances que Sylvestre aurait inculquées à

Constantin; la seconde, la Donatio à proprement parler, détaille

pèle-mèle tout ce que lèguerait à Sylvestre et à

ses successeurs l'Empereur d'Occident, particulièrement la ville de Rome,

l'Italie et toutes les régions occidentales de l'Empire. Constantin aurait

déclaré, dans le texte, devoir se retirer dans la partie orientale

de l'Empire pour ne pas empiéter sur la souveraineté de l'Evêque

de Rome.

A l'évidence, il s'agit d'un faux compte

tenu des nombreux anachronismes contenus dans la " Donatio" , notamment

le legs d'églises à Rome, qui n'existaient pas en 315 -317, date

supposée de sa rédaction. D'autre part, la "Donatio"

établissait une primauté absolue de Rome sur les églises

d'Orient, principalement celle de Constantinople qui n'existait pas encore;

l'on imagine aisément ce qu'un Léon 1er. en son temps (440 -461),

aurait pu tirer d'un texte de cette importance forcément connu s'il avait

existé! En outre, la création de la ville de Constantinople s'est

imposée à Constantin comme une donnée politique et stratégique,

du fait de la présence aux frontières orientales de l'Empire,

redoutable et permanente, des Perses. Dioclétien lui avait montré

l'exemple en s'établissant à Nicomédie à la fin

du IIIème siècle.

Ce document constitue "le faux le plus célèbre

de l'histoire de la Papauté"(9)

, ou suivant A.Grafton : "le faux médiéval le plus littéraire

et le plus complexe", ou encore selon J.Carcopino : "un faux éhonté

de fabrication romaine" (10).

Là, git bien la question. On le conçoit sans peine, la "fausse

Donation" a été commandée (11)

par celui ou ceux qui en attendaient des suites favorables en la produisant

au moment opportun. Il n'est toutefois pas assuré qu'elle ait été

fabriquée à Rome. Les spécialistes pensent généralement

qu'elle a été écrite au milieu du Vlllème siècle,

c'est-à-dire dans les années 75O, et diffusée d'abord en

Gaule, où elle aurait été rédigée vraisemblablement,

compte tenu des moyens faiblement développés de transmission à

l'époque. Mais, il convient de le rappeler, ce faux ne constitue pas

un cas unique; il s'inscrit dans une tradition illustrée par de célèbres

fausses "Donations", telle la "Donation de Dagobert" produite

à Saint-Denis. La richesse accumulée par les grandes institutions

monastiques aiguisait la convoitise et appétits d'évêques,

et autres seigneurs féodaux. Les moines se servirent pour leur défense

de l'arme en leur possession presque exclusive: la culture; les scriptoria conventuels

représentaient, à l'époque, les seuls conservatoires de

la lecture et de l'écriture; cette dernière gardait un caractère

"sacré" tel, que ce qui était écrit exprimait

la vérité, ce qu'il fallait croire. En outre, l'introduction de

la minuscule caroline révolutionnait l'art d'écrire et rendait

progressivement illisibles les documents authentiques mérovingiens.Il

existait donc dans les scriptoria des grands établissements monastiques

un certain nombre de manuscrits inutilisés, anciens ou très anciens,

qui permirent à quelques rares spécialistes antiquisants, à

partir de ces parchemins, après les avoir lavés, de fabriquer

littéralement une histoire utile à la défense de leurs

intérêts.Le volume de ces contrefaçons ne fut jamais négligeable.

A.Grafton précise:

"parmi

les actes que nous possèdons, on peut sans doute considérer comme

frauduleux la moitié de ceux qui datent de l'époque mérovingienne,

et les deux tiers de tous ceux qui ont été dressés

avant 1100 par des clercs. Leur nombre s'accrut considérablement lorsque

la science juridique se fut solidement implantée en Occident, et

qu'il fallut des pièces justificatives pour établir tous les usages

et tous les droits de propriété " (12).

Patrick Geary a démontré lumineusement les mécanismes de

cette fabrication du passé, ayant pour seul but l'utilité et la

défense des droits acquis (13).

Carlo Ginzburg stigmatise, lui, cette culture d'antiquaires, de vulgarisateurs,

de fabricants de copies et de faussaires (14).

Bref, c'est une hypothèse bien vraisemblable,

la "Donation de Constantin" aurait été rédigée

par un ou plusieurs moines de Saint-Denis et copiée dans le scriptorium

en quelques exemplaires distribués à la Cour franque; ils auraient

eu trois mois environ pour exécuter ce travail, à la demande de

l'entourage pontifical durant le séjour d'Etienne II à l'abbaye

royale; c'était une contribution à la cause de Saint Pierre parachevant

la guérison miraculeuse du Pape. Ne dit-on pas que l'Abbé de Saint-Denis: "s'était

signalé par le plus grand zèle pour le Saint-Siège"

(15).

Mais l'Histoire poursuit son cours. Deux Assemblées

nationales franques se tinrent le 1er. Mars 754 et le 14 Avril à Braisne

et à Quierzy-sur-Oise. La guerre fut décidée, non sans

opposition, contre le roi des Lombards pour l'obliger à satisfaire aux

demandes d'Etienne II. L'armée franque traversa les Alpes par la Maurienne

et le col du Mont-Cenis. Pépin investit Pavie la capitale d'Astolf; celui-ci

dut finalement cèder et traiter sur la base des revendications romaines,y

compris la rétrocession, au Pape, de Ravenne et des territoires formant

l'ancien Exarchat; la "Donation de Constantin" avait en effet établi

très clairement que ces terres italiennes étaient comprises dans

l'héritage du Pontife bien avant l'installation des Grecs; il fallait

respecter la volonté du grand Empereur défunt, qui pour tout le

monde avait fondé le Christianisme romain.

Pépin fit raccompagner Etienne II à

Rome par des aristocrates de son entourage, à la fin du mois de Novembre

754. Ce dernier fut accueilli triomphalement par la population de sa Ville;

après l'absence d'une année, il revenait en souverain, héritier

de Constantin, son grand Patron. Son bonheur fut de courte durée. Certes,

Astolf commença par rendre quelques unes des possessions inscrites au

traité de paix signé. Toutefois, dès que les Francs, après

s'être retirés, furent assez éloignés pour ne plus

constituer de menace, il reprit, dans le courant de l'année 755, ses

incursions dans les Etats pontificaux et ses pillages dans la Campagne romaine.

Il vint presque sous les murs de la Ville et vola les reliques de Saint Sylvestre

dont il fit cadeau à un ancien duc lombard, Anselme, devenu moine, et

dont il avait épousé la fille. Les restes de Saint Sylvestre furent

amenés au monastère de Nonantula; plus tard les moines essayèrent

de régulariser l'affaire en fabriquant des lettres de cession.

Etienne ne put que s'en plaindre par lettres adressées

à Pépin, qui se renseigna. Astolf préparait une invasion

de Rome, et, le 1er. Janvier 756, attaqua la Ville en trois points. Le Pape

réussit à faire sortir des messagers qui prirent la mer pour se

rendre en Gaule; ils étaient porteurs de trois lettres:la première

était rédigée par Etienne en son nom personnel, la seconde

exprimait les peurs du peuple romain tout entier et ses appels au secours, la

dernière venait de l'Apôtre Pierre lui~même qui en tant que

porteur des clés du Ciel s'adressait directement à Pépin;

il était, disait-il, menacé directement dans son sanctuaire; lui

venir en aide, assurerait à son sauveur des droits spéciaux à

sa reconnaissance. En d'autres termes, Pierre promettait le Ciel à Pépin

s'il venait au secours de Rome (16) !

Pépin se remit immédiatement en

campagne et traversa les Alpes au Mont-Cenis; Rome fut alors entièrement

dégagée. Les Francs investirent à nouveau Pavie, battirent

Astolf, le condamnèrent à cèder des villes non comprises

dans le traité précédent, et à verser une forte

contribution de guerre; de surcroît, le tribut versé jadis par

les Lombards aux Rois francs fut rétabli. Pour assurer l'exécution

de ce nouvel accord, l'Abbé Fuald, un proche de Pépin, demeura

en Italie avec un corps d'armée suffisant; il visita chaque cité

stipulée dans les actes, accompagné de Commissaires lombards;

il s'en fit remettre les clés, qu'il vint déposer à Saint-Pierre

de Rome, avec une attestation par laquelle Pépin en faisait don à

l'Apôtre Pierre et à tous ses successeurs. Le Roi des Francs reçu,

en contrepartie, le titre de Patrice des Romains, sans savoir exactement quelle

signification lui donner.

La pièce était jouée. Cependant,

des questions demeurent et sur la crédulité de Pépin et

sur le manque de savoir-faire de l'Apôtre Pierre. Pépin était-il

assez naïf pour penser recevoir une lettre personnelle de Saint Pierre,

Portier du Ciel? S'était-il mis en campagne uniquement pour l'amour de

l'Apôtre, la rémission de ses péchés, et assurer

son entrée au Paradis? On peut estimer, plus justement, que la trahison

d'Astolf constituait une grave offense et une véritable provocation,

qu'il devait payer fort cher. Les pieuses protestations de Pépin sont

toutefois caractéristiques du climat général de superstition

et de faim de magie qui règnait en Europe Occidentale; alimenté

par l'Eglise romaine, il conditionnait les esprits des plus hauts aristocrates.

Pépin agissait comme Oswy, Roi de Northumbrie; selon Bède le Vénérable,

ce Roi aurait déclaré, à propos de la fixation de la date

de Pâques, et de Pierre: "Voilà un portier

auquel je refuse de m'opposer Je désire obéir en tout à

ses prescriptions; j'ai trop peur qu'à mon arrivée aux portes

du Ciel il n'y ait personne pour m'ouvrir" (17).

L'on peut s'étonner alors du manque de

savoir-faire. d'un tel personnage "divin" ! Pierre aurait pu envoyer

directement sa lettre à Pépin par les airs;l'effet eut été

plus saisissant et la réaction de secours plus rapide. Passer par l'intermédiaire

d'Etienne faisait perdre au moins deux mois, et faisait peser sur son sanctuaire

la menace furieuse d'un saccage par les Lombards. Serait-ce la preuve que la

Providence écrit droit avec des lignes brisées? Mais nous quittons

le domaine de l'histoire pour celui de l'hagiographie.

Le rideau du théâtre lombard tomba

à l'automne 756 avec la mort d'Astolf, tué dans un accident de

chasse. Sa succession opposa deux compétiteurs : Ratchis,son frère,

qui avait antérieurement,en 749, abandonné le trône pour

la vie monastique au Mont Cassin; et Didier, duc de Toscane. Ce dernier

se mit en rapport avec le Pape pour obtenir son soutien, contre la promesse

de cession de plusieurs cités importantes, promesse dûment signée

en présence des représentants du Pontife, dont l'Abbé Fuald.

C'était un complet retournement de situation. Il n'était pas très

difficile pour l'Administration pontificale de persuader Ratchis de retourner

au Mont-Cassin; Didier fut donc proclamé roi des Lombards, mais se montra

finalement peu enclin à exécuter rapidement ses promesses.

Etienne II s'était montré comme

un Souverain apprécié, suffisamment puissant pour arbitrer les

candidatures à la royauté lombarde. Il exultait et exprima sa

joie en une lettre à Pépin. C'est sur ces entrefaites qu'il mourut

le 26 Avril 757.

Une courte période de cinq ans fut suffisante

pour dénouer une situation multiséculaire. L'accession du Pape

de Rome à la royauté élective manifestait simultanément

le déclin de l'Empire romain d'Orient et l'avènement de puissances

impériales en Europe Occidentale, d'abord les Carolingiens, puis les

Ottoniens. Rome se voyait à nouveau "Caput Mundi", et ses rêves,

pour se concrétiser, avaient fabriqué le subterfuge de la "Donation

de Constantin". Ce faux avéré fut dénoncé à

maintes reprises après sa parution, et particulièrement en 1440

par un humaniste italien, Lorenzo Valla. L'Etat pontifical réagit en

fonction de ses intérêts; il inscrivit cette fausse "Donation"

dans les collections canoniques, en la transformant en acte juridique de restitution,

"un privilège fondateur de droit" (18).

C'était un moyen royal de protèger ses biens par l'écriture,

un parachèvement de la "Donation". L'on prône la pauvreté

comme moyen de sanctification, mais l'on s'ingénie à protèger

et accroître ses possessions terrestres, tant l'attirance de l'or, chair

du Soleil, pousse au double langage et à des attitudes extrêmes.

La fausseté du document fut officiellement

admise en plein XIXème siècle par l'Etat-Eglise pontifical, au

moment où ce dernier était totalement dépouillé

par l'effet du Risorgimento et de l'unification italienne. La réalisation

par la Maison de Savoie du très vieux rêve du roi lombard Liutprand

avait ôté toute utilité à la "Donation".

.

Constantin, malgré l'adoration de son vivant

par les populations de son Empire, malgré ses titres de Pontifex Maximus

et de Christos, Contantin était hypostasié en une idole, dont

la puissance supposée naissait des rosaires de superstitions égrenées

par l'Eglise romaine. L'attrait du Pouvoir dit temporel, de la possession de

territoires très importants, de la richesse sous toutes ses formes, muait

ses fonctionnaires en agents d'une volonté de puissance collective par

laquelle le Pontife romain se montra non plus le Vicaire d'un dieu-esclave,

mais l'heureux héritier des Empereurs du passé.

Cette

composition veut illustrer l'origine mensongère de la fausse "

Donation de Constantin ".

L'Empereur est représenté dans la situation

d'un humble serviteur de l'Evêque de Rome; Constantin, à pieds,

conduit par une rêne le cheval qui porte Sylvestre I er. Or, du temps

de Constantin, tous les Evêques, y compris ceux de Rome, étaient

des fonctionnaires salariés, chargés de développer

dans les basiliques, collégiales ou autres édifices, le culte

impérial, le culte de l'Unique Maître de l'immense Empire romain,

toujours en quête d'unité, le Christ, représentant unique

du Dieu unique défini par le Concile de Nicée en 325.

On a ici un exemple typique des manipulations opérées

sans cesse par l'Eglise de Rome, en particulier, pour affirmer sur Terre

sa primauté sur toutes les Autorités. Depuis Grégoire

Ier, elle utilisait sciemment les images peintes ou sculptées comme

moyens d'instruire les foules des illettrés, dont l'imagination et

l'inconscient étaient totalement subjugués par la puissance

de suggestion des icônes et statues.

On comprend ainsi que l'Eglise de Rome ait été,

dès 726, hostile à l'iconoclasme bysantin; elle aurait été

privée de son principal instrument de propagande, au service de sa

volonté passionnelle de représenter ici-bas, sans contestation,

l'autorité qui vient du Dieu " Empereur celeste ", hypostase

constantinienne.

|

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

(1) - Cf.. Richard KRAUTHEIMER -"Rome portrait d'une ville" Editeur

le Livre de Poche - Paris Voir page 110. RETOUR

.(2) - Cf. JORDANES - "Histoire des Goths" - Editeur Les Belles Lettres

Paris. RETOUR

(3) - Cf. Richard KRAUTHEIMER - Op.cit. Pages 171 et 172 RETOUR

(4) - Cf. Richard KRAUTHEIMER - Op.cit. Page 201 RETOUR

(5) - Cf. Mgr: DUCHESNE -"L'Eglise au VIème siècle"

Editeur de Boccard - Paris pages 127 et 128. RETOUR

(6) - Cf. Jérôme CARCOPINO -"Etudes d'Histoire chrétienne

-Les fouilles de Saint-Pierre" Editeur Albin Michel -Paris Pages 132 -133.

RETOUR

(7) -Cf. Mgr. DUCHESNE -"Les premiers temps de l'Etat Pontifical"Editeur

Fontemoing et Cie -ParisPage 59 RETOUR

(8) -Cf. DICTIONNAIRE HISTORIQUE DE LA PAPAUTE -Op.cit.Article "Donation

de Constantin" Pages 581 et suivantes RETOUR

(9) -Cf. DICTIONNAIRE HISTORIQUE DE LA PAPAUTE -Op.cit. RETOUR

(10) -Cf. A.GRAFTON -"Faussaires et critiques" -Editeur Les Belles

lettres -Paris. Page 33. RETOUR

(11) -Cf. J.CARCOPINO -"Etudes d'Histoire chrétienne" -Op.cit.

-Page 211 RETOUR

(12) -Cf. A.GRAFTON -"Faussaires et critiques" -Op.cit. -Page 33 RETOUR

(13) -Cf. Patrik J.Geary -"La mémoire et l'oubli à la fin

du premier millénaire"Editeur Aubier -Paris. RETOUR

(14) -Cf. CARLO GINZBURG -"La Donation de Constantin" -Préface.

Editeur Les Belles Lettres -Paris RETOUR

(15) -Cf. Mgr. DUCHESNE -"Les premiers temps de l'Etat Pontifical"

-Op.cit Page 83. RETOUR

(16) -Cf.Mgr. DUCHESNE -"Les premiers temps de l'Etat Pontifical"

-Op.cit Page 72. RETOUR

(17) -Cf.BEDE LE VENERABLE -"Histoire ecclésiastique du peuple anglais"

Editeur Les

Belles Lettres -Paris. Livre III -Chapitre XXV -Page 188 RETOUR

(18) -Cf. DICTIONNAIRE HISTORIQUE DE LA PAPAUTE -Op.cit. -Page 582. RETOUR

LES

PREMIERS TEMPS DE L'ETAT PONTIFICAL ( SUITE)