CONCLUSION

LE

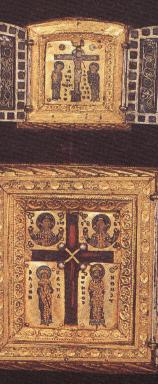

TRIPTYQUE DE STAVELOT EN BELGIQUE (XIIème siècle)

Ce

magnifique ouvrage est un reliquaire de la "vraie" croix:

Le volet

central comporte deux crucifixions

.Celle du haut, la plus petite, est

une splendide illustration du thème du dieu fécondateur triomphant; le

crucifié est vivant, les bras non fléchis, la tête droite, d'abondants

filets de sang stylisés coulent de ses deux mains en pluie fécondatrice

sur la terre; au-dessus de la croix, le soleil et la lune, principes de la

fécondité, attestent cette signification.

La croix au centre du volet

constitue le véritable réceptacle du morceau de bois vendu comme relique

de la "vraie" croix par des moines avides et sans scrupule.

A supposer

la véracité "historique" des récits évangéliques, aucun d'entre eux n'a

jamais signalé le dépôt de la croix du supplice dans le

tombeau du

Sauveur, ni la présence d'une croix dans celui-ci à la Résurrection. Une

croix latine n'aurait pu, d'ailleurs, y entrer compte tenu des dimensions

respectives du sépulcre et de cet arbre du malheur (arbor infelix). En

outre, la croix du supplice appartenait à l'armée romaine, qui la

maintenait en vue du public sur la colline, pour servir d'avertissement et

créer la crainte d'avoir à y être suspendu jusqu'au dernier

souffle. |

|

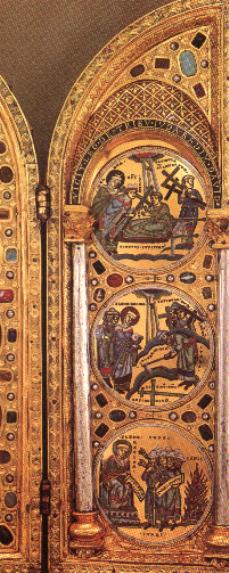

Le volet de gauche, pour un

fidèle en prière, représente trois épisodes de la vie de Constantin, rapportée

par l'hagiographie dite "Vie de Constantin", attribuée à Eusèbe de Césarée.

La partie haute décrit le baptême supposé de l'Empereur,

alors que l'on ne sait si, à sa mort en 337, il avait reçu ce sacrement;

vraisemblablement non; sa "divinite" rendait inutile son

immersion. |

|

|

Le volet de droite,

le plus intéressant, illustre l'invention de la "vraie" croix, découverte,

dit-on, par l'Impératrice Hélène, mère de Constantin. Celle-ci, à vrai

dire, était à l'époque beaucoup trop âgée, si encore en vie, pour

supporter un long voyage terrestre très fatigant de Constantinople à

Jérusalem et retour.

Le panneau, en bas, résume, en fait, le récit de

"l'invention", tiré de la légende du roi Abgar d'Edesse en Syrie. Ce récit

attribue " l'invention" à Protonice, épouse supposée de l'Empereur Claude

(41 -54). La scène raconte la discussion de Protonice avec les chefs des

Juifs pour obtenir d'eux des renseignements sur l'emplacement du sépulcre

du Sauveur, sous la menace des flammes d'un bûcher. Mais comment les

disciples de Jésus Christ, quinze ans environ après son supposé supplice,

auraient-ils pu oublier le lieu de sa sépulture et de sa résurrection? La

présence d'un bûcher en flammes est en outre caractéristique d'une

mentalité moyenâgeuse selon laquelle, les Juifs, déicides présumés,

auraient toujours été soumis à des tortures diverses; ce qui est faux.

L'anti-judaïsme chrétien est né à la fin du XIème siècle à l'occasion

de la première croisade, parce que les Juifs étaient devenus si puissants,

financièrement parlant, qu'il fallait bien les détruire.

Les deuxième

et troisième panneaux illustrent, d'une part la découverte du sépulcre et

de trois croix à l'intérieur, et d'autre part la résurrection de la fille

de Protonice, morte subitement à l'entrée du sépulcre, et ramenée à la vie

par l'imposition sur sa poitrine d'une croix qui se révèla, par ses vertus

vivifiantes, la croix du Sauveur.

Les trois croix sont, en fait, non pas trois croix de supplice que des

femmes n'auraient pu déplacer, mais trois amulettes en forme de croix,

telles que l'on en exportait partout, notamment d'Egypte.

L'invention de la "vraie" croix (une amulette) apparaît comme un récit

de faussaires qui abusèrent cyniquement de la crédulité des pélerins à

Jérusalem, pour bâtir et orner somptueusement leurs établissements en

cette ville.

Jérusalem, capitale virtuelle de la chrétienté, devint une mine d'or,

mais la richesse manifestait bien la divinité de Jésus- Christ puisqu'il

était le dieu de la fécondité

|

|

I L'EGLISE,

ADMINISTRATION RELIGIEUSE DE L'EMPIRE ( 325 - 750 )

SOMMAIRE

1 La

religion chrétienne au IVème siècle

2 Constantin,

l'homme divin de l'Empire

3 Constantin,

Chef de l'Eglise catholique

4 L'Eglise

romaine. après la dynastie constantinienne (364 -754)

1 La religion chrétienne au IVème siècle

Après le Grand Schisme d'Occident, et le Concile

de Bâle, en 1414 -1418, Enea Piccolomini émit une théorie sur le Pouvoir Pontifical,

unissant dans la personne du Pape autorité spirituelle et autorité temporelle,

afin d'éviter les conflits entre ces deux sphères (1). Il disait en effet: "le Pontife romain sans le patrimoine de l'Eglise

n'est rien d'autre que l'esclave des princes et des rois". Ce patrimoine était

présenté comme le garant de l'indépendance pontificale.

Toutefois, la théorie de Piccolomini, comme

toutes les théories, s'avérait juste dans des circonstances déterminées mais

totalement fausse dans un contexte différent. De fait, le patrimoine de l'Eglise,

barrant l'Italie Centrale de la Méditerranée à l'Adriatique, où il se rapprochait

de Venise, attisait les convoitises des roitelets, princes, ou nobles de moindre

extraction; sa défense obligeait le Pape à se muer parfois en chef de guerre,

et toujours en diplomate affairé, le conduisant à délaisser les problèmes

concernant son "autorité spirituelle". D'indépendance, point ! Sinon au prix

de marchandages incessants, transformant le Pape en souverain ordinaire. Piccolomini

lui-même, élu Pie II en Avril 1458, pour assurer la sauvegarde de ses possessions

terrestres, mésusa du népotisme; il mourut à Ancône, six ans plus tard, attendant

des navires et des troupes qui ne vinrent pas, pour aller combattre les Turcs.

Quelle "autorité spirituelle"

pouvait prétendre manifester l'évêque de Rome? La question nous oblige à

redéfinir la religion chrétienne avant sa transformation en

christianisme.

La religion chrétienne est

essentiellement le culte d'un Sauveur invisible agissant pour le bien de ses

fidèles, malgré les apparences contraires de leur vie terrestre; Sauveur dont le

triomphe sur leurs ennemis, à la fin des temps, assurera à chacun de ses fidèles

un bonheur parfait et éternel. Mais on ne naît pas chrétien disait Tertullien;

on le devenait par la grâce de l'eau et de l'huile du baptême, reçu à la fin

d'une initiation doctrinale, qui ouvrait à un impétrant les portes d'une

communauté. De communauté à communauté, les pratiques rituelles et la doctrine

enseignée pouvaient différer; chacune toutefois regroupait majoritairement une

population de prolétaires et d'esclaves exprimant par leur adhésion une

opposition irréductible à la Société

romaine.

Le culte chrétien mettait en oeuvre

une très forte espérance eschatologique aux racines psycho-sociologiques

profondes, nourrissant une certitude de victoire définitive sur les

propriétaires romains, certitude d'autant plus forte que cette vision des temps

futurs de parfait bonheur, ces lendemains enchanteurs rêvés, compensait une

situation concrête plus misérable,

désespérante.

Ce Sauveur campait donc un

guerrier victorieux, idéalisant l'image de Spartacus adoré de son vivant comme

un impérator divin, et enlevé du champ de sa dernière bataille dans un char

conduit par sa compagne, la prophétesse de Sabazius, divinité thrace confondue

avec Dionysos. L'attente de son retour triomphal était sans cesse vivifiée par

les manifestations orales, hallucinées, des apôtres itinérants, visitant,à la

suite de Chrestus, groupe après groupe, pour propager l'espérance chrétienne

d'une nouvelle vie, permettant de supporter les infamies de l'existence

présente. Bien vite, on se persuada que pour vaincre les Romains oppresseurs, le

Sauveur chrétien devait dominer leurs dieux; progressivement, de thérapeute il

devint finalement le dieu chrétien de la Fécondité. Il connaissait d'autant

mieux les besoins de ses fidèles, qu'autrefois, dans un passé indéterminé, il

s'était fait esclave, souffrant comme un esclave d'une situation totalement

inhumaine, dont il garantissait la fin, la transformation en un triomphe

définitif sur les propriétaires romains.

La

traduction, la lecture et les commentaires de la Septante par les

fonctionnaires-esclaves "lettrés" permirent aux

communautés:

- d'une

part, d'inclure dans leur système de pensée une cosmogonie, issue de la Genèse;

la création consistait selon eux à faire naître quelque chose ou quelqu'un du

néant. Ces "lettrés" ne savaient pas que de rien, rien ne vient; ils n'avaient

pas lu les Satires de Perse, mort dans la première partie du premier siècle de

notre ère.

- d'autre part, de découvrir

dans la Septante la description d'événements intervenant comme des promesses

des actes de leur Sauveur.

Ces lectures et commentaires variaient avec

chaque lecteur, d'où l'éclosion rapide, dans la deuxième partie du deuxième

siècle de notre ère, d'un sectarisme ravageur, terreau d'une orthodoxie redoutable,

qui devint la loi du nombre et non de la raison, mais aussi une cause constante

de troubles de l'ordre public. Après les marcionites, les montanistes, les

gnostiques égyptiens et autres hérétiques, ces antagonismes intercommunautaires

dressèrent au IIIème siècle, Etienne, évêque de Rome, contre Cyprien, Pape

de Carthage, Firminien de Cappadoce, et d'autres évêques espagnols. A Carthage

même, les "purs", les fidèles de Donat, excommuniaient les membres des autres

communautés de la ville; en 313, ils contestèrent violemment l'élection de

Cécilien au siège épiscopal. La confusion grandissait à la fin de ce IIIème

siècle qui avait vu croître, dans les villes, le nombre des collegia admis

à pratiquer leur culte privé, sous le regard d'une administration impériale

dont l'évêque-surveillant de chaque association était l'intermédiaire.

Qu'était donc la

sociologie chrétienne au tournant des IIIème et IVème siècle? Un conglomérat

d'associations n'ayant en commun que le nom, des rites et des livres.

Fréquemment opposées entre elles sur des points de "doctrine", elles

signifiaient par là que leur concept d'un dieu, trinitaire, n'avait pas une

origine divine mais simplement humaine. Ce dieu conceptualisé reflètait les

divergences des lectures de la

Septante.

Le pire vint avec la dispute

arienne relative à la nature du Fils de Dieu, assimilé au Logos, et qu'un prêtre

d'Alexandrie nommé Arius (environ 260 -337) désignait comme une créature tirée

du néant. Cette dispute, alimentée par le caractère intransigeant des

adversaires, notamment Arius, Alexandre, évêque d'Alexandrie, Athanase son

successeur, sinon leur entêtement, provoqua en Orient, au-delà d'Alexandrie, de

véritables troubles; ceux-ci provoquèrent inévitablement les réponses

appropriées des Autorités impériales.

La

querelle couvait depuis la fin du IIIème siècle, ce fut vraisemblablement une

des raisons qui poussèrent Dioclétien, siègeant à Nicomédie, à décréter la

destruction des livres "sacrés" des Chrétiens, puisque ceux-ci trouvaient en

ceux-là les occasions de s'entre-déchirer en violant fréquemment cet ordre

public, dont le maintien constituait une des préoccupations majeures de

l'Empereur.

La persécution-censure de Dioclétien dura, en

Orient, par vagues successives, de 303 à 324. Elle marqua si fortement les

esprits qu'en 525, du temps de Denys le Petit, on parlait encore à Alexandrie

de l'ère historique de Dioclétien comme de "l'ère des martyrs". Nul doute

qu'en Orient et Occident les mesures décrétées par Dioclétien entraînèrent

la destruction totale des bibliothèques chrétiennes, au moins dans les agglomérations

importantes. On cite le cas contraire, pratiquement unique, d'Abthugni, modeste

bourgade au Sud Ouest de Carthage, où une complicité de fait entre Chrétiens

et Autorités locales évita aux premiers d'avoir à trahir leur foi (2). A contrario, la destruction de la bibliothèque de l'Eglise de Rome,

répartie sans doute en plusieurs locaux, est attestée par un ouvrage "Aux

origines du christianisme" (3).

Rien n'est plus marquant à cet

égard qu'une étude, publiée en 1985, sur les plus anciens manuscrits de la Bible

latine (4). L'auteur nous rappelle qu'à Cirta, l'actuelle Constantine, la

perquisition opérée le 19 Mai 303 a permis de saisir 34 livres; il ajoute, en

terme de comparaison, qu'en 471 l'église de Tivoli, localité pratiquement

équivalente à Cirta, possèdait seulement 4 évangiles, un livre des " Actes

d'Apôtres" et un Psautier. Globalement, 1'auteur décompte 93 manuscrits sur

parchemin qui constituent les plus anciens manuscrits de la Bible latine; aucun

n'est antérieur à la persécution de Dioclétien. Pratiquement, tous datent du

Vème ou VIème siècle; 3 chevauchent la fin du IVème et le début du Vème siècle;

un seul appartient au IVème siècle. La première Bible complète, dont nous

n'avons que des fragments, est espagnole et du VIIème siècle. Le premier Nouveau

Testament complet est constitué par le Codex Fuldensis, de 546

-547.

La Septante a certainement été retraduite

à partir de 313 au plus tard; il faut imaginer que tous les manuscrits ont été

tracés sur du papyrus, fragile, comme support. Les généreuses subventions de

Constantin aux diverses communautés reconstituées ont été utilisées à d'autres

fins qu'à des achats de parchemin. Avait-on si peu de considération pour les

textes "divins"?

En tout état de cause,

Victor, évêque de Capoue, à qui nous devons le premier Nouveau Testament

complet, daté de 546 547, apparaît dans ce travail comme un correcteur,

correcteur d'orthographe, mais surtout correcteur du texte des épitres

pauliniennes par l'utilisation d'un manuscrit qui lui paraissait être un

original. Il nous introduit dans le monde "des hommes du livre" : scribes,

réviseurs, lecteurs, libraires... , de la fin de l'Antiquité Tardive et des

débuts du Haut Moyen-Age. Le sens des écritures "sacrées" semblait souvent

obscur aux plus instruits; la nécessité d'explications en face du texte laissait

pressentir l'irruption de la glossa ordinaria, à la fin du XIIème siècle. Déjà,

une partie de ces explications passait dans le texte du temps même de Jérôme

(347- 420). Chaque copiste s'évertuait, certes, à la vigilance, mais que

pouvait-il contre la pénibilité et la lenteur de l'acte d'écrire? (il fallait

introduire l'encre dans le parchemin; on écrivait avec 3 doigts mais tout le

corps travaillait ); que pouvait-il contre la fatigue, la somnolence, le

désintéret, le froid du scriptorium, l'engourdissement de ses doigts, ou leurs

déformations qui empêchaient l'exécution correcte des

lettres?.

Par ailleurs, chaque lecteur

devenait, à voix haute, malgré lui, un réviseur; il lisait ce qu'il croyait

voir, puisque chaque perception est une interprétation. Déjà, donc, un texte

"sacré" ou non, variait pratiquement à chaque copie. Jérôme accusait Rufin

d'Aquilée de fausser les écrits d'Eusèbe de Césarée, ses réflexions ne faisant

qu'anticiper, à sa manière, les travaux de nos contemporains sur la variabilité

continuelle d'un texte avant l'invention de

l'imprimerie.

La persécution de Dioclétien avait ,certes,

d'autres raisons que les troubles de l'ordre public causés par des querelles

chrétiennes. La plus importante se fondait sur l'opposition absolue des communautés

chrétiennes au culte de l'Empereur qui cimentait l'unité de l'Empire. On craignait

aussi une contagion chrétienne dans l'armée, car deux soldats s'étaient rebellés

au nom de leur foi et avaient subi le châtiment extrême réservé à ces cas

d'indiscipline majeure. Aussi bien, la destruction fut particulièrement étendue

à tous les biens communautaires; outre les livres "divins", les objets du

culte, les autels, les immeubles, voire les stocks des biens à répartir entre

les plus pauvres furent saisis, abattus, brûlés. Par contre, il y eut peu

de martyrs véritables; comme lors des persécutions précédentes, les foules

abjurèrent les croyances chrétiennes et sacrifièrent devant les effigies de

l'Empereur; l'impératif était de vivre. Dans ce contexte généralisé de menaces

mortelles et de destructions massives, la bienveillance relative de Constantin

fit de ce dernier le Sauveur espéré des Chrétiens.

2 Constantin, l'homme

divin de l'Empire

Constantin prit en 307 le

titre de Pontifex Maximus, charge exercée par Jules César et chaque Empereur

après ce dernier. Les Pontifes constituaient le collège de prêtres le plus

important (5); leur groupement compta jusqu'à seize membres sous Jules César. Ils

incarnaient la tradition religieuse et organisaient le culte public; ils

fixaient les jours fastes et néfastes, ainsi que le calendrier des fêtes; ils

gardaient aussi les archives des principaux événements de l'année. Le nom de

pontifes donné à ces prêtres tenait, selon Varron le plus instruit des Romains

d'après Cicéron, au travail de reconstruction en bois du pont Sublicius, le seul

pont de Rome pendant plusieurs siècles, travail ponctué de rites religieux. Le

Chef du collège, ou Pontifex Maximus, contrôlait l'ensemble de la religion

publique et prenait le pas, en ce domaine, sur le "Rex

Sacrorum".

Comme le pont Sublicius fut

emporté par une violente crue du Tibre en l'an 69 de notre ère, le maintien de

l'appellation dans la titulature impériale engendra une allégorisation, conforme

à la théologie royale décrite dans 1" "Hermes Trismégiste" à la fin du IIème

siècle (6).

Le prince, roi ou empereur, était définitivement d'origine

divine; "dernier des dieux et premier des hommes", il s'établissait comme le

grand intermédiaire, comme le grand pont, entre la divinité et la population de

son royaume. Dans l'Empire romain, nul ne pouvait douter de la sacralité de

l'Empereur, célébré comme un dieu, divus, après sa mort par le

Sénat.

Constantin pour sa part condensait

à son époque, par son titre de Pontifex Maximus, toute la sacralité de la

religion publique romaine, manifestant ainsi son origine céleste. La preuve

certaine en résidait dans les visions "divines" annonciatrices de victoires,

qu'il avait reçues au moins en deux

occasions:

- la

première fut une vision d'Apollon en 309, qui lui valut de remporter une

importante bataille en

Gaule.

- la

deuxième, consista,selon Eusèbe de Césarée, dans la vision du chrisme qu'il

arbora sur ses étendards au pont Milvius le 28 Octobre

312.

Ce sigle permit à ses troupes de rester

groupées dans une bataille à l'issue fort douteuse, où s'affrontèrent Romains

contre Romains, habillés et armés de la même manière, les adversaires se distinguant

difficilement les uns des autres. Le chrisme, en signe de ralliement, permit

aux troupes constantiniennes de maintenir leur front, de rester soudées, et

de remporter une victoire décisive, à la suite de laquelle l'Auguste Constantin

se nomma Empereur d'Occident.

Déjà en 272, l'Empereur Aurélien (270

275) dans sa campagne contre Zénobie, reine de Palmyre, avait été gratifié

dans son sommeil d'une vision du dieu d'Emèse en Syrie, le Sol invictus, autrefois

célèbré par Héliogabal (218 -222). Il avait obtenu grâce aux renseignements

divins de battre Zénobie et de redonner à l'Empire son Unité et grandeur anciennes.

Nul, donc, ne

pouvait mettre en doute l'appui divin dont bénéficiait Constantin, cet appui

témoignant, assurément, de son origine céleste. Un seul compétiteur se déclara

son égal, en tout : Licinius. Mais il ne suffisait pas à ce dernier d'orner ses

bannières du chrisme constantinien pour gagner les batailles et prétendre ainsi

à une ascendance "sacrée". La guerre dura 10 ans entre les deux postulants au

titre suprême de seul Empereur des Romains. La loi des armes intervint comme une

ordalie, un jugement de Dieu, et fit triompher Constantin en 324, en attestant

devant tous son origine divine.

Le

chrisme proclamait non seulement cette origine, mais, bien plus, l'exclusivité

de celle-ci. Par ses monnaies, ses médailles, ses bannières, Constantin était

déclaré, en effet, 0 Christos, c'est-à-dire le seul béni de Dieu, l'unique

représentant d'une divinité qu'il devait faire déclarer unique par le Concile de

Nicée en 325.

Auparavant, celà

aurait semblé totalement impossible que des Chrétiens en viennent à vénérer en

la personne d'un Empereur le représentant unique du Dieu unique, qui

concurrençait leur Sauveur.Constantin, depuis 307, et surtout après 313, avait

pu non seulement faire cesser les persécutions dans son royaume, mais combler de

généreuses subventions les communautés chrétiennes reconstituées dans les

villes; il s'était acquis par sa générosité politique l'attachement des

fonctionnaires-esclaves "lettrés", qui exerçaient une si forte influence sur les

masses serviles et prolétariennes urbaines. En rétablissant les lieux de

réunions des Chrétiens, en dotant les basiliques et collégiales d'un riche

patrimoine, en autorisant enfin un culte public et officiel de la nouvelle

religion, Constantin était devenu son fondateur véritable, le Christ-Dieu des

Chrétiens.

Loin de contester sa divinité,

les évêques chrétiens devinrent ses sujets fidèles et empressés, soumettant

leurs querelles "doctrinales" à l'arbitrage final de l'Empereur-Dieu. Un siècle

plus tard, les esclaves chrétiens apprendront que leur état de servitude

manifestait une grâce providentielle (7).

3 Constantin, Chef de l'Eglise

catholique

A

l'évidence, aucun évêque chrétien n'osa contester la divinité de Constantin, et

lui opposer sa croyance en un autre Sauveur. Trop englués dans leurs querelles

"doctrinales", animés d'un esprit sectaire qui les dressait souvent les uns

contre les autres, prêts à tous les faux pour discréditer l'adversaire, ces

évêques recevaient avec béatitude les dons de l'Empereur, non seulement le don

de la vie par l'arrêt des persécutions, mais aussi des compensations pécuniaires

importantes aux dommages subis antérieurement, des immeubles, des terres

patrimoniales, la reconnaissance officielle de leur

culte.

Bref, ils passaient sans

transition du stade d'associations étroitement surveillées,c'est-à-dire

suspectes, agglomérées en un mouvement potentiellement dangereux pour l'ordre

public, à celui d'une Eglise unitaire sinon unique, sous la direction effective

de Constantin. Cette Eglise devint un objet de la politique de l'Empereur, qui

la regarda: "comme un élément fondamental de son projet de gouvernement" (8).

Constantin n'avait qu'un

seul but, une seule passion: le Pouvoir; c'est-à-dire l'unification de l'Empire

de plus en plus étroite par le culte de plus en plus répandu de sa personne.

Possèdant à la fois une autorité temporelle et une autorité spirituelle sans

égales, il fonda véritablement le Césaro-papisme; il statufia en lui-même le

modèle futur du Pape romain, qui ne se réclamera jamais ni de l'Ecriture

"sacrée" chrétienne, ni de la Tradition apostolique pour asseoir son Pouvoir,

mais uniquement d'un héritage, supposé, de

Constantin.

Nous n'avons pas à nous

étendre sur l'activité des évêques chrétiens habituels usagers de la poste

impériale, devenus des agents de propagande du culte constantinien. Nous

retiendrons de l'exercice du Pouvoir temporel trois faits majeurs établis par

des constructions "sacrées"

:

-A Constantinople,

nouvelle capitale de l'Empire, d'une part l'édification, au centre- ville, d'une

statue monumentale sur un pylône de pierres rouges représentant Constantin

en divinité solaire illuminant de ses rayons la totalité de l'Empire; d'autre

part la construction de son mausolée dit Eglise des Saints Apôtres, où

son sarcophage allait trôner au centre de l'édifice, tel le Soleil éclairant

tout le Zodiaque symbolisé par 12 faux sarcophages tenant place des 12 divinités

zodiacales. Ces constructions témoignaient assurément de la vénération, voire

adoration, que la population de l'Empire portait à l'Empereur, et en même

temps de la conscience que celui-ci possèdait de sa propre divinité.

-A

Rome, l'ancienne et glorieuse capitale, l'édification de la grandiose basilique

chrétienne du Vatican, commencée vraisemblablement en 322 et terminée en

349 sous Constant, fils de Constantin. Cette église majeure reçut des reliques

dites de Pierre, le premier des Apôtres selon la Tradition, et devint dès après

l'achèvement des travaux un lieu de pélerinages très fréquenté (9). La basilique vaticane était située hors des Murs d'Aurélien, sur

l'emplacement d'un cimetière et du temple de Cybèle et d'Attis; les prêtres du

culte métroaque y vaticinaient. La vie de Pierre relève principalement du "Liber

pontificalis" hagiographie tardive qui ne possède aucun caractère historique

fondé. Le Vatican devait devenir plus tard le centre du Christianisme

romain.

-A

Jérusalem, la construction d'une basilique à l'emplacement du temple d'Aphrodite

élevé par Hadrien en 135 à Aelia Capitolina. Par celle-ci, Constantin

officialisait l'appropriation chrétienne de la Septante, selon le principe: "Je

suis leur chef, il faut que je les suive"; il créait virtuellement les Lieux

Saints chrétiens en permettant aux futurs évangélistes, copistes, correcteurs,

glossateurs etc... , de situer en Galilée la vie terrestre de leur

Sauveur.

En définitive, Constantin, par ses principales

actions de bâtisseur, créa pour une durée indéterminée la géographie religieuse

du Christianisme catholique étendu à l'Empire dans sa totalité.

Mais son action dans le

domaine doctrinal et "spirituel" fut encore bien plus

décisive.

Il fut incontestablement le

Chef des chrétiens; chaque évêque reconnut son autorité et chaque Concile se

tint sous sa direction

effective:

-

d'abord, le Concile d'Arles en 314 réuni pour tenter, en vain, de mettre fin au

schisme donatiste;

-

ensuite, le Concile oecuménique de Nicée, rassemblant 318 pères venus de tous

les horizons de l'Empire pour résoudre la question arienne et définir la

doctrine unique d'une Eglise Unique,Catholique et Apostolique, doctrine

condensée en un "Credo" récité encore par les Chrétiens

d'aujourd'hui.

Ce Concile,réuni au

palais impérial de Nicée le 20 Mai 325, dura plusieurs semaines et se termina

vraisemblablement le 19 Juin (ou 25 Juillet). Non seulement Constantin

présida la séance inaugurale, mais aussi tous les débats relatifs à des

questions doctrinales; les autres sessions se placèrent sous la direction

d'Ossius de Cordoue, son homme de

confiance.

Les décisions du Concile furent

diffusées par une lettre de Constantin, dans laquelle il exprimait sa joie:

"pour l'unité retrouvée de la foi" (10).

Les décrets du Concile reçurent force de loi d'Etat. Ainsi

s'établissait le Régime de "Chrétienté" avec son interpénétration toujours plus

étroite de l'Eglise et de l'Etat (10) L'Eglise devenait l'Administration religieuse

de l'Empire; catholique, puisque son action s'exerçait sur toute l'étendue du

territoire romain; apostolique,puisqu'elle prétendait à un lien direct avec

son Sauveur autrefois incarné. L'Eglise était une organisation de langue grecque

ayant sa capitale à Constantinople,et non plus à Rome; les Actes du Concile

de Nicée furent traduits du grec en latin avec deux siècles de retard, en 525

environ par Denys le Petit. En tant qu'Administration impériale, l'Eglise n'agissait

que pour le bien de l'Empire, c'est-à-dire le renforcement de son unité autour

de la personne de Constantin, dont elle propageait le culte.

Il s'instituait donc une religion du Pouvoir servie

par les Chrétiens, qui identifiaient totalement leur Sauveur avec Constantin-Christ,

suivant la doctrine exprimée par le "Credo" nicéen. Cette doctrine établissait,

d'emblée, l'unicité de Dieu, ce qui constitua à l'époque une véritable révolution

politico-religieuse.L'Empereur Auguste, en son temps, se réclamait d'une origine

vénusienne en tant que membre de la famille des Julii, mais aussi d'une ascendance

directe apollinienne par sa mère Attia. Cependant, d'autres Romains pouvaient,

en même temps, se prévaloir d'une autre origine "divine" : Mars, Hercule, Nérée,

Aphrodite etc... Auguste, quoique d'origine "sacrée" et Pontifex Maximus, n'était

pas le seul descendant "divin", et sa sacralité n'était confirmée qu'éventuellement

par le Sénat romain, après sa mort. L'unicité du dieu nicéen effaçait d'un coup

toutes les divinités antérieurement adorées pour ne laisser subsister que le

Dieu-Père de Constantin, qui sur terre, en tant qu'Empereur, constituait son

seul Christ. Plus précisément, Constantin, statufié en dieu vivant, représentait

la nouvelle incarnation du Fils Unique du Père Unique, après une première vie

terrestre en un temps indéterminé; venu pour sauver les Chrétiens des menaces

mortelles de Dioclétien et les établir en un état de paix et de bonheur, comblés

de richesses, triomphant de leurs oppresseurs par l'officialisation de leur

culte chrétien, et une prochaine "révolution culturelle". Dans sa première vie

terrestre, le Sauveur chrétien, vivant en Palestine selon les indications de

la Septante, répondait au nom de Jésus; celui de Seigneur Jésus- Christ signalait

clairement l'identification de ce Sauveur et de Constantin.

De fait, après Constantin, aucun Empereur à Constantinople

ne se verra "divinisé" de son vivant; bien plus, à partir de Justinien (527

-565), certains documents officiels firent apparaître le visage du Christ en

image clipéata entre le portrait de l'Empereur et celui de l'Impératrice. L'Empereur

sera déclaré "Ami très cher du Christ"; le Christ sera désormais l'hypostase

céleste de Constantin et sera salué comme "Empereur céleste et Seigneur de Majesté"

par le dernier Concile oecuménique tenu à Constantinople en 869.

4 L'Eglise

romaine. après la dynastie constantinienne (364 -754)

Certes, outre la condamnation

d'Arius, la doctrine nicéenne fit l'objet de discussions et de transactions.

Concernant la première incarnation du Sauveur, les 318 pères furent dans

l'impossibilité de dire où et quand Il s'était fait homme, où et comment Il

avait souffert, où et comment Il était mort. Cette mort n'était même pas

mentionnée, mais sa résurrection, au troisième jour, rappelait trop visiblement

la résurrection d'Attis (Papa), célébrée chaque année le 25 Mars après trois

jours de deuil, depuis environ six siècles à Rome et dans l'Empire, pour ne pas

remarquer une influence exercée par l'ancienne et glorieuse

capitale.

Enorgueillie par une domination

multiséculaire du Bassin méditerranéen, allant même très au-delà, l'Urbs ne

s'était pas encore convaincue de sa situation de ville-musée; évincée en

Occident, depuis le début du IVème siècle, par Milan pour des raisons de

stratégie dans la lutte contre les Barbares; bientôt dépassée par la richesse de

la nouvelle capitale impériale: Constantinople. Rome redeviendra capitale d'un

modeste Etat, l'Etat Pontifical, à sa création par Etienne II, quatre siècles et

demi plus tard. Cette ville-musée sera pillée, saccagée, détruite pour partie,

plusieurs fois au cours des Vème et VIème siècle, notamment du fait des armées

des Wisigoths, Vandales, Ostrogoths, tous chrétiens, mais ariens, évangélisés

après Nicée par un évêque nommé Wulfila, chassé par les Chrétiens orthodoxes,

réfugié dans les régions lointaines occupées par ces

Barbares.

Il fallut donc 450 ans pour que

l'Evêque de Rome, primus inter pares, puisse imposer, à travers des événements

tragiques, sa prééminence à tous les évêques italiens, et progressivement,

au-delà, aux évêques de la Gaule, de la Bretagne, de l'Allemagne et de l'Espagne

non musulmane; à une Europe occidentale, reste très appauvri de l'immense Empire

romain, dont l'Eglise chrétienne constantinienne, dite catholique, avait été

l'agent unificateur. Catholique, elle ne le sera plus jamais; cet adjectif

traditionnellement accolé à son nom manifestera une volonté de puissance

toujours active, et

dangereuse.

L'histoire de l'institution

de la prééminence romaine fut concrétisée principalement par trois évêques:

Ambroise, Léon 1er., Grégoire 1er. dit le Grand. Mais avant d'évoquer l'action

de ces trois personnages, il convient de caractériser la pratique religieuse

chrétienne de ces quatre siècles et demi.

Cette

pratique fut d'abord, au nom du nouveau Dieu unique, hypostase céleste de

l'Empereur Constantin, la persécution meurtrière des gréco-romains attachés

encore à leurs cultes ancestraux, qui les détournaient momentanément du culte

impérial. Certes, l'Evêque de Rome, ni aucun autre évêque en Occident, n'eut à

sa disposition comme le Patriarche d'Alexandrie une armée d'envlron 70.000

cénobites ou moines, terrés habituellement dans les déserts égyptiens,mais prêts

à se lancer sur ordre du Patriarche contre les temples "païens", et à martyriser

nobles ou citoyens ordinaires perdus dans leurs habitudes ancestrales.

Cette

"révolution culturelle", en Occident et en Orient, fut beaucoup plus importante

et sanglante que les trois "grandes" (?) persécutions anti-chrétiennesde Dèce,

Valérien et Dioclétien.

L'assassinat d'Hypatie en 415, à Alexandrie,

condensa l'horreur de cette manifestation de la foi chrétienne éclairée des

feux d'incendies de bibliothèques ou d' habitations, ponctuée de meurtres encouragés

par les évêques, quelques Pères de l'Eglise. Ces débordements sans nom entraînèrent

un obscurcissement des esprits, une haine de la raison, à tel point que la célèbre

Académie d'Athènes, fondée par Platon au IVème siècle avant notre ère, fut fermée

par Justinien en 529; les philosophes néo-platoniciens durent se réfugier en

Perse pour rester en vie. Le christianisme se montrait dans la nudité de la

religion du Pouvoir,balayant tout ce qui pouvait entraver l'exercice entier

de celui-ci. Dieu était à son origine, tout Pouvoir venait de lui, chaque Chrétien

gagnait son Ciel en obéissant fidèlement à ses Maîtres, y compris les évêques

et prêtres que Dieu avait investis de son autorité suprême.

Cette folie

augmentait les terreurs provoquées par les raids sanglants des barbares

gothiques, les guerres de reconquête italienne de Justinien après la disparition

de l'Empire occidental, les coups portés par les Lombards à partir de 568

...etc..

Qui savait à qui se fier? Les

pratiques religieuses chrétiennes marquèrent en compensation le triomphe de la

superstition, incarné dans le commerce des reliques de martyrs, et celui des

reliques de la "vraie Croix", rapportée par la légende, tout à fait faussement,

à la mère de Constantin, l'Impératrice Hélène. Cette "vraie Croix", détaillée à

prix d'or, que personne n'avait jamais vue, inventée par des moines

falsificateurs abusant outrageusement de la crédulité publique, possèdait le

pouvoir miraculeux de se renouveler d'elle-même, après chaque prélèvement. Les

orfèvres créèrent les reliquaires les plus surchargés d'or et de pierreries pour

abriter un copeau de cette croix, premier élément du "trésor" des églises,

abbayes et chapelles où l'on conservait aussi, suivant les circonstances, outre

les os de martyrs ou des Rois Mages, le prépuce de Jésus Christ, son cordon

ombilical, la cire de la chandelle allumée à sa naissance, un peu d'eau du

Jourdain utilisée pour son baptême... !

Les peurs des foules, leur besoin d'une sécurité

d'autant plus forte que ces peurs étaient plus vives, les "fidélisaient" toujours

davantage, et les conduisaient en troupeaux moutonniers non seulement dans les

églises pour l'exercice de leurs rites cultuels, mais dans la vie quotidienne

placée par la magie de la confession sous le regard curieux et avide des prêtres.

Ceux-ci disposaient du pouvoir fabuleux d'obliger leur Dieu, le "tout puissant",

à pardonner à ses enfants adoptifs leurs manquements graves ou légers à Ses

commandements lus et commentés par son clergé. La religion chrétienne augmentait

les besoins de sécurité du peuple, et, simultanément, apportait les remèdes

à ses détresses, fabriquait les barrières par lesquelles elle règlementait le

cours de la vie de chacun, pour le plus grand bien matériel des institutions

ecclésiales; celles-ci capitalisaient une part importante de la richesse de

l'Occident, en contre-partie de leurs prières. L'Eglise chrétienne occidentale

possèdait de fait, à l'époque, un pouvoir totalitaire et théocratique, dont

la seule justification résidait dans les réponses apportées par l'institution

aux peurs innées des hommes, à leurs désespoirs, à la crainte perpétuelle de

perdre la vie.

C'est dans ce contexte général

psycho-sociologique qu'il convient d'examiner l'action déterminante des trois

évêques précités:Ambroise, Léon Ier. et Grégoire Ier. dit" le Grand".

Ambroise

(339 -397)

Ambroise (Ambrosios, le divin) fut en son temps

un être d'exception. Il était né dans une famille clarissime, très ancienne,

de la noblesse sénatoriale romaine, les Aurelii, liée aux castes les plus importantes.

Il était petit, chétif, maladif, ce qui l'obligea,dans son orgueil d'aristocrate,

à surmonter ces handicaps par une formation intellectuelle rarement aussi complète;

sa volonté de domination, son appétit de popularité se manifestaient dans son

regard et sa voix, qui lui confèraient une autorité d'autant plus respectée

qu'il était malingre.

Gouverneur de l'Italie du Nord à 30

ans, chrétien disait-on, mais non baptisé, il fut confronté à Milan, son chef-

lieu, mais aussi capitale de l'Empire occidental, aux désordres causés encore

par la querelle arienne malgré le Concile de Nicée; à l'occasion du remplacement

d'Auxence, évêque décédé de la ville, qui avait été arien. Après des péripéties

multiples, Ambroise fut proclamé par le peuple, subjugué par sa maîtrise, évêque

de Milan; l'élection fut confirmée par la Commission épiscopale, seule

compétente, et officialisée après le baptême de l'intéressé, le 1er. Décembre

373. Ambroise s'imposa rapidement comme le représentant des églises italiennes

et devint l'évêque de la Cour impériale, un conseiller particulièrement influent

du fait de sa culture et de son autorité inconstestée. Ses antécédents

familiaux, son orgueil de caste, son éducation le poussaient à considérer comme

des "parvenus" ces Empereurs d'Occident et d'Orient, bien que généraux habiles,

favorisés de la Victoire.

La mort de

Valentinien 1er. en 375, lui donna la possibilité d'exercer sur son fils et

successeur, Gratien, un adolescent, une influence considérable, par laquelle il

obtint de lui en 382 l'abandon du titre de Pontifex Maximus, c'est-à-dire la

désacralisation de l'Empereur. Ambroise eut l'habileté de ne pas reprendre le

titre lui-même, mais il plaçait directement Gratien sous sa direction; celà

constituait une manière de rappel à l'ordre: dans l'Empire romain, la suprématie

appartenait toujours, non pas aux militaires "parvenus", mais aux membres des

anciennes familles nobles sénatoriales.

Cette

sorte de revanche sur le destin se renouvela avec Théodose 1er.(379-395), que

Gratien avait nommé Empereur d'Orient en 379, après la mort de son oncle Valens

dans la déroute d'Andrinople en 378. Théodose était un général non seulement

victorieux, mais dont l'autorité à Constantinople n'était pas contestée. Durant

ses séjours à Milan, Théodose resta généralement sourd aux instances d'Ambroise,

qui se drapait dans les vêtements du "prophète" de Dieu, menaçant

de

s'adresser à l'Empereur, non pas dans son palais, mais en public dans l'église.

Toutefois, son impérieuse passion de domination, l'envie de plier à sa volonté

le Maître du Monde, le poussèrent à commettre des imprudences, à manifester une

maladroite intransigeance, qui lui fermèrent l'accès à l'amitié de

Théodose.

Il fallut l'affaire du génocide de Thessalonique en 390 pour

obliger l'Empereur, revenu à Milan, à faire publiquement pénitence aux fêtes de

Noël, à s'agenouiller en public devant Ambroise, et reconnaître ainsi que la loi

"divine" dictée par l'évêque s'appliquait à chacun, fut-il le Maître de

l'Empire.

Cette deuxième victoire d'Ambroise

préfigurait clairement les exigences de Grégoire VII à Canossa, en 1077, se

présentant comme le seul vicaire du Christ, désigné pour nommer princes, rois et

empereurs, du fait de son autorité "sacrée" et de son infaillibilité. Quelques

auteurs ont vu dans Ambroise le premier théoricien du Saint Empire romain;

Grégoire VII, fréquemment, a invoqué l'exemple de l'ancien évêque de

Milan.

Léon

1er

Nous avons déjà consacré à Léon 1er, évêque de

Rome de 440 à 461, quelques développements à propos de la date de Pâques, et

de la romanisation du temps chrétien. Il nous faut insister sur le fait que

Léon 1er. fut, certes, le Chef véritable de la Ville à laquelle il épargna une

invasion des Huns en 453; mais surtout, le premier évêque à s'intituler Pontifex

Maximus, titre impérial abandonné par Gratien en 382. Ce titre ne fut jamais

réclamé par un autre évêque; Léon 1er. avait obtenu une déclaration formelle

de la suprématie de Rome à l'encontre de Constantinople et de ce fait à l'encontre

d'Antioche, Jérusalem, Alexandrie, sièges de Patriarcats. L'Urbs, avait-il démontré,

l'Urbs, ville chrétienne, était la première et glorieuse capitale de l'Empire

et devait son existence de ville chrétienne non seulement aux reliques de Pierre,

Paul et autres martyrs, mais d'abord aux héros mythiques Romulus et Remus, sans

lesquels elle ne serait pas. C'est Léon 1er. qui, par son attitude de très grande

fermeté, et son souci de conserver un passé glorieux, contribua, plus que Denys

le Petit au siècle suivant, à fonder la chrétienté de la Ville dans l'illustre

passé romain, transformant l'Histoire du christianisme en un chapitre de l'Histoire

romaine. A partir donc de Léon 1er., Rome devint la capitale de la chrétienté

occidentale et son Evêque succèda aux "divins" Empereurs du temps jadis dans

le rôle d'intermédiaire entre le Dieu unique, origine du pouvoir, et son peuple

élu.

Grégoire

le Grand

Grégoire fut évêque de Rome de 590 à

604. Mgr. Duchesne lui consacra les ultima verba de son "Eglise au VIème siècle"

pour saluer "son éclatante vertu, sa rare intelligence, son profond bon sens" (11). Comme Ambroise, auquel Grégoire fait beaucoup penser, il était

issu d'une famille noble romaine, très riche, et qui avait, dit-on, déjà fourni

un évêque à Rome. Comme Ambroise, il faisait carrière dans la haute

Administration impériale, et campait un jeune Préfet de la Ville très remarqué.

La mort de son père, Gordien, le plongea dans une grande détresse morale et le

conduisit à se consacrer entièrement au service divin en se retirant du monde.

Grégoire donna ses domaines en Sicile pour y fonder six monastères; il en créa

un septième à Rome en s'enfermant dans sa maison avec quelques compagnons. Tant

de renoncement devait attirer sur lui l'attention de son évêque. .Pélage II (579

-590), auquel il succèda, l'envoya à Constantinople en qualité d'apocrisaire

pour représenter le Siège romain.

Dans l'exercice de ses fonctions épiscopales,

à la plus haute charge religieuse dans tout l'Occident, Grégoire connut des

débuts prometteurs avec la conversion de l'arianisme de Recarède, roi des Wisigoths,

à Tolède en 587; conversion connue à Rome en 591. En outre, les rois mérovingiens

en Gaule dotaient richement les églises,..... etc...

En tant qu' Evêque de

Rome, Grégoire, comme tout évêque de la Ville depuis la fin du Vème siècle,

était responsable de l'Administration municipale et son Trésorier. Il participa

avec les généraux à la défense de la Ville contre les Lombards et signa une

trêve avec ceux-ci en 595. Pour faire face à ces diverses activités civiles, le

Siège épiscopal de Rome disposait alors de revenus importants provenant d'un

patrimoine très étendu, en Sicile, Sardaigne, Afrique du Nord, et même en

Gaule.

Outre sa gestion rigoureuse des

patrimoines de son évèché, deux faits principaux caractérisèrent l'action de

Grégoire:

- Il fit siennes les

prétentions antérieures de Léon 1er. à une primauté sans conteste de Rome, une

primauté d'honneur à l'encontre notamment du Patriarche de Constantinople,

qui voulait être nommé, par l'Empereur d'Orient, Patriarche oecuménique.

- Grégoire

se désigna comme le "Consul de Dieu".Ce titre s'ajouta à celui de Pontifex

Maximus accaparé par Léon 1er; il confirmait le droit de regard de Rome sur

toutes les Eglises d'Occident, mais bien plus, il théorisait le "gouvernement

universel des âmes", que tout Pape romain, après le schisme de 1054, voulut

réaliser.

Bibliographie

(1) Cf.

"Dictionnaire historique de la Papauté" sous la direction de Ph. Levillain chez

Fayard

-Paris. retour

Article

"Les Etats pontificaux" page 628.

(2) Cf. F.Decret "Le christianisme en

Afrique du Nord ancienne" Editeur : Le Seuil

Paris retour

(3)

Cf. Mme Luce Pietri "La persécution sous Dioclétien" in "Aux origines du

christianisme" -Page

462

Textes présentés par P.Geoltrain chez Folio Histoire

-Paris retour

(4)

Cf. Collection B.T.T. 2 - "Le Monde latin antique et la Bible" P.Petitmengin

"Les plus anciens manuscrits de la Bible

latine"

Chez

Beauchesne -Paris Pages 89 à

127. retour

(5)

Cf. "Dictionnaire de l'Antiquité" -Université d'Oxford Editeur Robert Laffont

-Paris

Article

Pontifex -Page

800 retour

(6)

Cf. A.J.Festugière "La révélation d'Hermès Trismégiste" Editeur Les Belles

Lettres - Paris - Tome l -Pages 324 et

suivantes retour

(7)

Cf. G.Alberigo "Les Conciles oecuméniques" - Editeur Le Cerf - Paris Tome l -

L'Histoire - Page

23

"Le

Pontifex Maximus sera l'image du souverain qui passera dans

le christianisme" retour

(8)

Cf. G.Alberigo -"Les Conciles oecuméniques" - Editeur Le Cerf - Paris - Tome l -

"L'Histoire" - Page

21 retour

(9)

Cf. J.Carcopino "Etudes d'histoire chrétienne" - chez Albin Michel -

Paris "Les fouilles de Saint-Pierre" - Pages 97 à

247.

En ce

qui concerne le chrisme, lire avec réserve pages 190 et 191. Carcopino dans ses

" Etudes " est souvent victime de ses coyances; il reconnait bien les faux mais

juge comme s'ils étaient

vrais. retour

(10)

Cf. G.Alberigo "Les Conciles oecuméniques" - Editeur Le Cerf - Paris

"L'histoire" - Tome l - Pages 19 à

49 retour

(11)

Cf. Duchesne - "L'Eglise au VIème siècle" - Editeur de Boccard -

Paris retour